攻守:合力之策,魔高一尺道高一丈

11月16日,中國被盜(丟失)文物信息發布平臺上線,截至目前,公安機關和文物部門已搜集了2000余條被盜、丟失文物信息數據,并在平臺發布了207條文物信息,之后還會分期分批發布。公眾如獲悉有關線索,可在平臺直接進行舉報。同時,這些文物信息發布后,也會上傳到國際刑警組織的被盜藝術品數據庫,如果在國外發現了相關的交易活動,根據國際公約,我們就可以主張權利將它追索回國。

盜墓與文保,在這場曠日持久的“攻守戰”中,盡管魔高一尺,我們也是道高一丈。

為了切實把老祖宗留下的寶貴遺產管理好、守護好,國務院辦公廳印發了《關于進一步加強文物安全工作的實施意見》,全面提升文物安全管理水平。“兩高”還頒布了《關于辦理妨害文物管理等刑事案件適用法律若干問題的解釋》,文物犯罪定罪量刑標準更加細化完善。

針對一些重特大文物犯罪案件,公安部采用了掛牌督辦、直接指揮的形式,加大打擊力度。今年6月至8月,公安部部署全國公安機關開展了為期三個月的打擊文物犯罪專項行動,掛牌督辦了一批文物大案。

針對文保監管力量不足的問題,在人防之外,也加強了技防。比如,利用衛星遙感、無人機技術,對文物實施監測,覆蓋一些只靠文保人員走不到、看不到的地方。

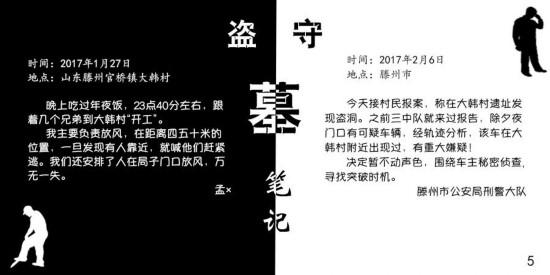

圖表:《盜/守墓筆記》五

在這場“貓鼠游戲”中,怎樣保護更多的“國家寶藏”?

雖然打擊力度不斷增大,但文物犯罪形勢依然嚴峻。甚至有盜墓賊形容,在盜墓案件高發的陜西,盜墓就像“趕集會”。要斬斷伸向地下“國家寶藏”的黑手,必須出口與入口“兩頭堵”。

首先要“堵”住盜掘文物銷贓渠道。從報道來看,透明度低、流通性差的私人博物館,往往是盜墓賊理想的銷贓地,而目前我國對于私人博物館收藏文物還沒有明確的法律界定。因此,必須對私人博物館實行更嚴格的準入制度。

需要警惕的是,文物收藏與公職人員的貪污腐敗之間,還存在著說不清道不明的灰色地帶,反腐重拳還需加強。淳化“7·20”系列盜墓案警方通報中,就有甘肅、河南兩省政協委員利用私人博物館參與倒賣文物,其中一人外逃后仍逍遙法外。

其次,打擊文物犯罪的同時也需要主動預防,提高全民文物保護意識。值得欣慰的是,當一部以文物為主題的節目引起大眾廣泛討論時,也意味著我們正在做這件事。

文物是中華文明、中國革命的精神標識和文化標識,是國家象征、民族記憶的情感依托和物質載體。保護文物就是保護國家與民族的歷史,守護中華民族的根與魂。文物背后遺失與守護的故事,與燃起的自豪感一同被喚醒的大眾文保意識,正是當下各種“文物熱”現象的真正意義所在。

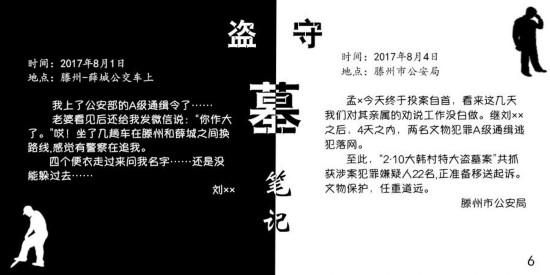

圖表:《盜/守墓筆記》六

(聶晨靜)