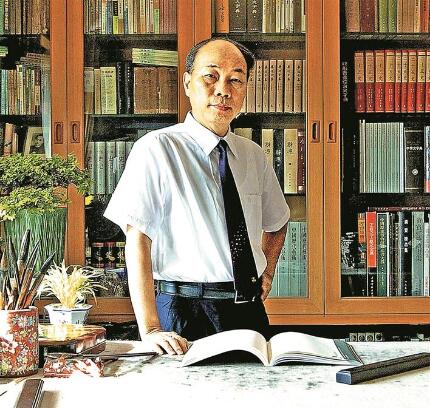

張琦。

事務之余,筆耕不輟,沉醉其間,亦賞心樂事。常有同道問寶安書法藝術研究社社長張琦緣何退而不休、疲于奔忙?他總是每每一笑:“好之使然。”道有多遠,路有多長,人有多累。《楞嚴經》云:“無情何必生斯世,有好終須累此身。”如是而已……近日,本報記者采訪到張琦,聽他聊起他的“翰墨情”。

重文化敬字墨 哥哥強迫練“童子功”

“說到藝術生涯,其實談不上,因為退休之前我一直在政府部門任職,曾經的寶安書協主席也不過是兼職。”無論是個人形象,還是言談舉止,張琦都是謙謙君子風范,“對于我,書畫藝術純粹是個人愛好,只把它作為工作之余調節生活、陶冶性情的‘副業’而已。”其實,張琦的時間除了上班,八小時以外大部分都用在“副業”上面去了,別人聊天、應酬、“搞建設”,他就躲進書房讀書臨帖,接觸經典,從故書堆里討樂趣。“雖然如此,但還是業余,不敢言專業二字。”張琦謙虛地說。

一個人的愛好大部分都是從小養成的,也與環境有關。梅州客家人受耕讀傳家的思想影響很深,重視文化,敬畏字墨,“字乃人之面目”的話也常掛在大人們的嘴邊。張琦從小就受到這種文化的熏陶,他的大哥讀書時成績很優秀,寫一手漂亮的柳體字,族內叫他抄寫族譜,過年每家每戶請他寫對聯,很受人敬慕。

“我小時候,大哥常常給我講‘顏筋柳骨’‘點似瓜仁拖似劍’,手把手教我練字,強迫我做‘童子功’。”回憶起往事,張琦記憶猶新,“我的第一本字帖就是大哥買給我的折疊式黑底白字的柳公權《玄秘塔碑》,還有《簡筆畫典》。”大哥直接影響著張琦的愛好,每天放學回來張琦就趴在飯桌上練字畫畫,或跑到屋后半山坡上對著對面房子學寫生;他還用鋼鋸片做刻刀、麻將骨做印材學刻印,印床是隔壁木匠堂叔幫做的。

癡情于筆墨丹青 學習期間臨習到深夜

當年,建市之初,張琦來深圳找工作。“當時,我是把寫好的字連同文章簡歷一起復印投遞,目的是讓用人單位能看上自己。”他笑了笑繼續說,“那時真的很膚淺、幼稚。”改革開放初全國興起書法熱,張琦也被“熱”了起來,參加各種展覽,在專業報刊發表作品……

在那期間,張琦還專門進北師大書法碩士研究生班“泡”了三年,和大學的時候讀的美學理論串了起來,從書法史到書法理論到創作技法進行系統的基本功訓練。“白天上課做筆記、看老師示范;晚上聽專題課回到宿舍還要對帖操筆,亦步亦趨,臨習到深夜。”他回憶著,當時條件還比較艱苦,中午五塊錢一碗牛肉面,夏天酷熱,教室宿舍沒有空調,蚊子又多,一邊寫字一邊驅蚊擦汗。這些日子雖然難熬,但也是那時,張琦才算是涉及真正含義的書法,書法導報“精英出場”欄目還對他和他的書法作品作過專版介紹。

據了解,1992年12月寶安區書法家協會成立,張琦是發起人之一。這是深圳市首個區級書法家協會。2002年張琦接任第二屆主席后,致力發展會員,扶植青年書法骨干,組織各類書法活動,使書協工作一改面貌,煥發出新的活力。

愛玩的“老頑童”

撐起寶安書法一片“天”

愛玩,詩、書、畫、印、攝影、文章、種竹……玩的皆文人風雅之事;可愛,某次活動之后與曾翔、張羽翔、張瑞田、李相國、陳紹華等先生一起墨舞飛揚、墨涂臉面,氣氛熱鬧,儼然一個“老頑童”。在熟悉人的眼中,張琦就是這樣一位“愛玩”“可愛”的藝術家。

談起寶安書法藝術研究社,張琦再次打開了話匣子,“2007年任期屆滿,我從寶安書協主席的位置上退了下來。當時有關領導提議我組建一個書法學術社團,從學術的層面提升寶安書法創作水平,培植本土書法精英,加強和推動嶺南書法藝術與外界的交流,提升市民藝術鑒賞品位。”于是,他牽頭組織成立了寶安書法藝術研究社,是深圳市首家書法學術社團。“2008年底,我退休,角色也隨之轉換,書畫藝術由副業變成了主業。除了讀書臨帖,我的主要精力都放在書社的工作上了。”基于對寶安書法藝術高層次發展的思考,張琦和他的團隊11年來著力打造“翰墨寶安”品牌。此外,書社舉辦小型的雅集、展覽、研討茶座、義寫春聯和走進社區、企業等書法公益活動。

就書法組織工作而言,如果說寶安書協是張琦的第一份“試卷”,他個人認為,答得還算比較滿意;寶安書社則是他的第二份“試卷”。“這份‘試卷’,我雖已答了數題,分數尚可,但要答好這份試卷,還有很多題目要做。”張琦的謙虛仿佛是刻在骨子里的一種品質。寶安日報記者 趙盼盼 文/圖