畢加索在創作中

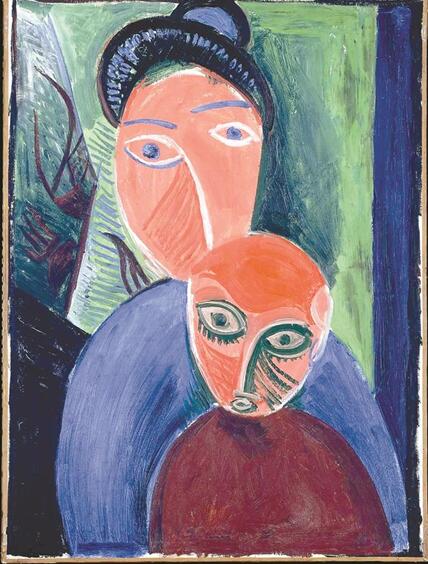

《母與子》 布面油畫 81×60cm 1907年 國立巴黎畢加索博物館藏

◎ 深圳特區報記者 尹春芳

巴勃羅·畢加索曾經說過,“我本想成為一個畫家,然而我卻成為了畢加索。” 今年夏天,畢加索大展刷爆朋友圈,一南一北兩個畢加索大展將我們的視線聚焦在這位藝術奇才身上。

6月15日,“畢加索——一位天才的誕生”在北京UCCA尤倫斯當代藝術中心開幕。展覽基于國立巴黎畢加索博物館的館藏,從中精心挑選出103件作品,全面回顧畢加索創作生涯的前三十年,力求呈現出畢加索從早期到中期的藝術成長經歷。

6月23日,“深圳國際藝術大師系列展——畢加索真跡展”亮相深圳萬象城。此次共展出45幅真跡作品,包括39幅版畫、2幅油畫、3件陶瓷、1件水晶雕塑。此外還有100余張照片,其中一部分作品首次公開露面,展現了畢加索跨越71年的藝術生涯。

畢加索的魅力到底在哪里?與傳統展示不同,如今的畢加索大展在策展有哪些新變化?圍繞這些問題,記者采訪了相關業內人士給出獨家解讀。

●藝術史的“標桿人物”

美術史上的超級明星除了達·芬奇,另一位非巴勃羅·畢加索莫屬。他在全球太有名了,可謂婦孺皆知。就算鮮少了解藝術的人提起畢加索,都能說出一二。作為少有的生前就名利雙收的成功藝術家,畢加索從少年就開始書寫自己的天才傳奇。

畢加索是20世紀世界畫壇上最知名的畫家,他在70余年的藝術生涯中,留下了無數的珍品。1881年10月,畢加索出生在西班牙,父親是個美術老師,從小他就在父親的指導下學習繪畫。畢加索少年時代最有名的作品是《科學與博愛》,曾參加馬德里國家藝術展覽,顯示了他極高的創作天賦。

19歲那年,畢加索首次舉辦了個人畫展。他的繪畫經常帶有凄涼的藍色色調,形成了他藝術上的藍色時期。1904年,他來到巴黎定居,進入玫瑰色時期,青春與愛情開始活生生地呈現于畫面上。但畢加索不停地否定自我,尋找新的表現方式。

1907年,他創作了一幅大型油畫——就是著名的《亞威農的少女》,它標志著立體主義繪畫的誕生,被稱為“20世紀美術的第一次最具有根本意義的革命”。與傳統的繪畫形式不同,立體主義繪畫對物體不做如實描繪,也不講究對稱等傳統繪畫中的基本元素,而是采取形體的簡化,注重以立方體來表現物體。

說到畢加索,大家都知道他與立體派的不解之緣。中國人最為熟悉的《格爾尼卡》《亞維農少女》《哭泣的女人》等作品只是畢加索一生中短短的一個階段的風格,其風格變幻莫測,每個階段都對藝術史有著巨大的貢獻。

作為20世紀最具影響力的藝術家,畢加索在長達70多年的藝術生涯中,創作了多達近37000件作品,跨越油畫、石板畫、素描、雕塑、拼貼、陶瓷、蝕刻等多個領域。他從不曾停止探索和變幻,從自然主義到表現主義,從古典主義到浪漫主義,再到現實主義,諸如印象派、野獸派都被他汲取營養,轉變成自己獨特的風格和手法。

●與中國緣分“深厚”

畢加索在中國如此之火是有原因的。在藝術上,作為 “立體主義”主將,他對后世美術界、乃至設計界產生了巨大的影響。在人生歷程上,他與我國國畫大師張大千、美術界泰斗張仃都有過直接交往,并且他平生崇拜我國另一位藝術大師——齊白石,一直對中國畫推崇至備。

有一則藝文趣事直接展現了畢加索是齊白石的“迷弟”。1956年,中國畫家張大千游歷歐洲來到巴黎,拜訪畢加索,一起暢談藝術和繪畫。畢加索拿出了多幅畫稿,張大千一看這不是齊白石的名作嗎?原來畢加索時常臨摹齊白石的作品。

畢加索的作品不僅對現代西方藝術流派,也對整個世界的當代藝術影響深遠。但凡活躍于20世紀的畫家,很難能完全繞開畢加索的影響。

與此同時,畢加索對中國藝術的影響也貫穿了近一個世紀。從1920年到巴黎學習繪畫的常玉、林風眠的作品中,都能感受到畢加索的痕跡。

藝術家張曉剛認為畢加索最難能可貴的是對藝術不懈的探索,“他的風格變化極其多樣,無形中成為一種對藝術家的標準。尤其是現在,都愛用畢加索舉例,如何一輩子都在追求變化。畢加索厲害在每個階段都能走出自己的低谷。”

藝術家、中國藝術研究院副院長譚平談及畢加索時表示,畢加索一生中創作的作品,每個階段都非常精彩,數量也非常大。“我認為,作為一個人來講,他的經歷更為精彩,這其中的人性是很多人無法比擬的。作為同樣畫畫的同行,畢加索的作品不是用畫筆畫出來的,而是本能的自然呈現。不是技巧問題,也無法判斷好壞。現在做畢加索的展覽,是讓大家重新認識到藝術應該還要有人的氣息。”

●天才藝術家如何“煉成”

近些年,畢加索的展覽頻繁“到訪”中國,不僅拍場上的畢加索越來越多,畢加索的作品也更多地飄洋過海來中國展出。如何看懂并且深入走近畢加索,對展覽的品質和策展理念提出了更高的要求。

比如,北京UCCA尤倫斯當代藝術中心的畢加索大展將視角對準畢加索創作生涯的前三十年,囊括34件繪畫、14件雕塑以及55件紙上作品。這些創作于1893至1921年間的作品,共同展示了這位現代藝術史上最為大膽、最具原創性、最為多產的天才——畢加索的藝術創作的形成與演變過程。

與慣常將畢加索的藝術生涯簡化為一系列嚴格定義和相互封閉的創作時期的策展方式有所不同,此次展覽在不同創作階段之間保留了開放性和穿越性的視角,由此呈現同時存在于畢加索身上多種看似矛盾的藝術語言,也使觀眾得以體察這些藝術風格轉變背后的歷史與個人生活現實。

UCCA館長兼CEO田霏宇表示:“我們不僅展示當代藝術的最新發展動向,而且通過展示現代大師的創作,來審視當代藝術的根基。我們相信,畢加索的故事與我們中國的觀眾是相關的。”

貢布里希曾經說:“沒有藝術這回事,只有藝術家。”可以說,重新審視畢加索這樣一個重要藝術家的創作,可以更好地讓我們了解當下藝術與時代的關系。