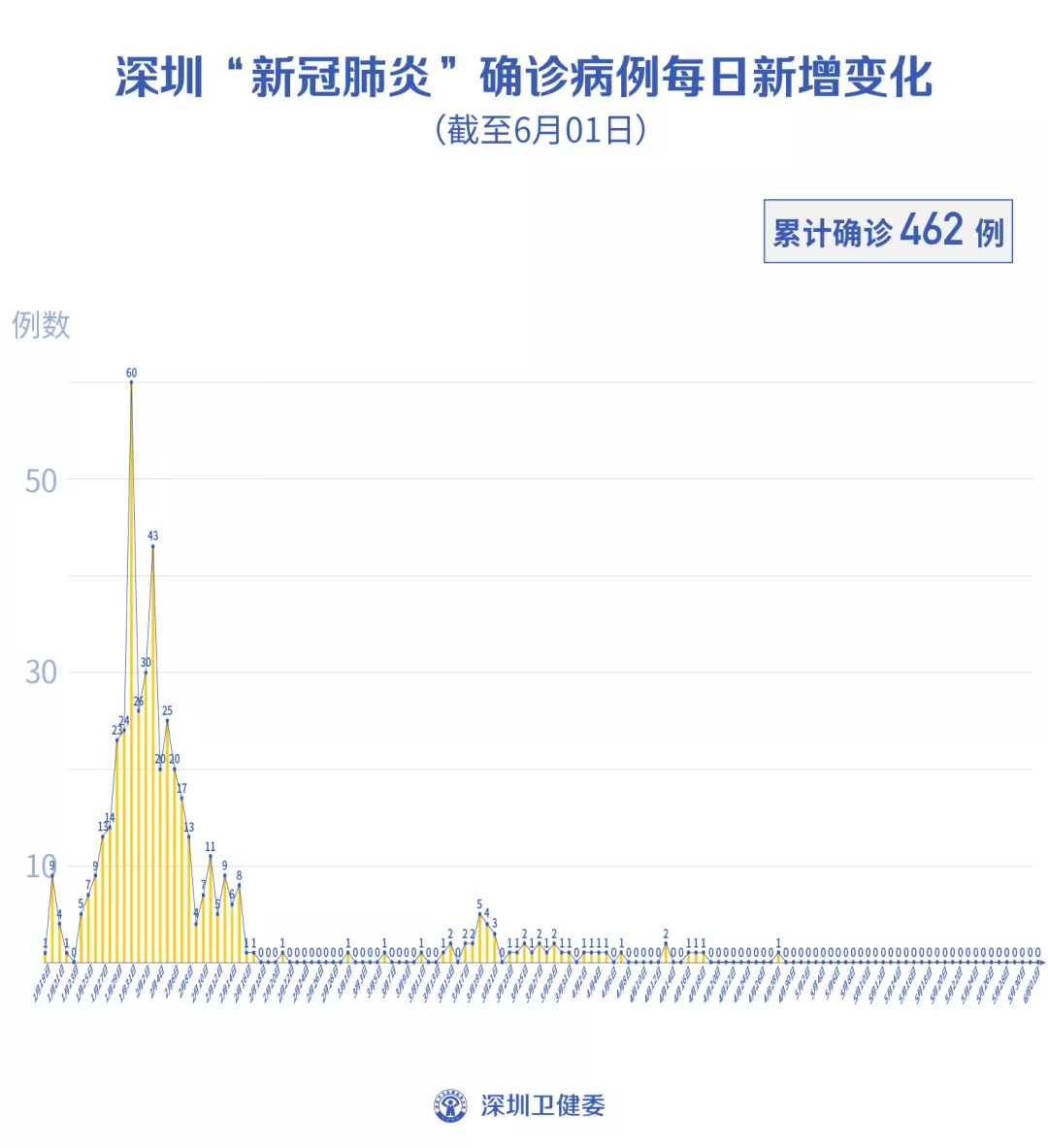

深圳連續32天零新增!

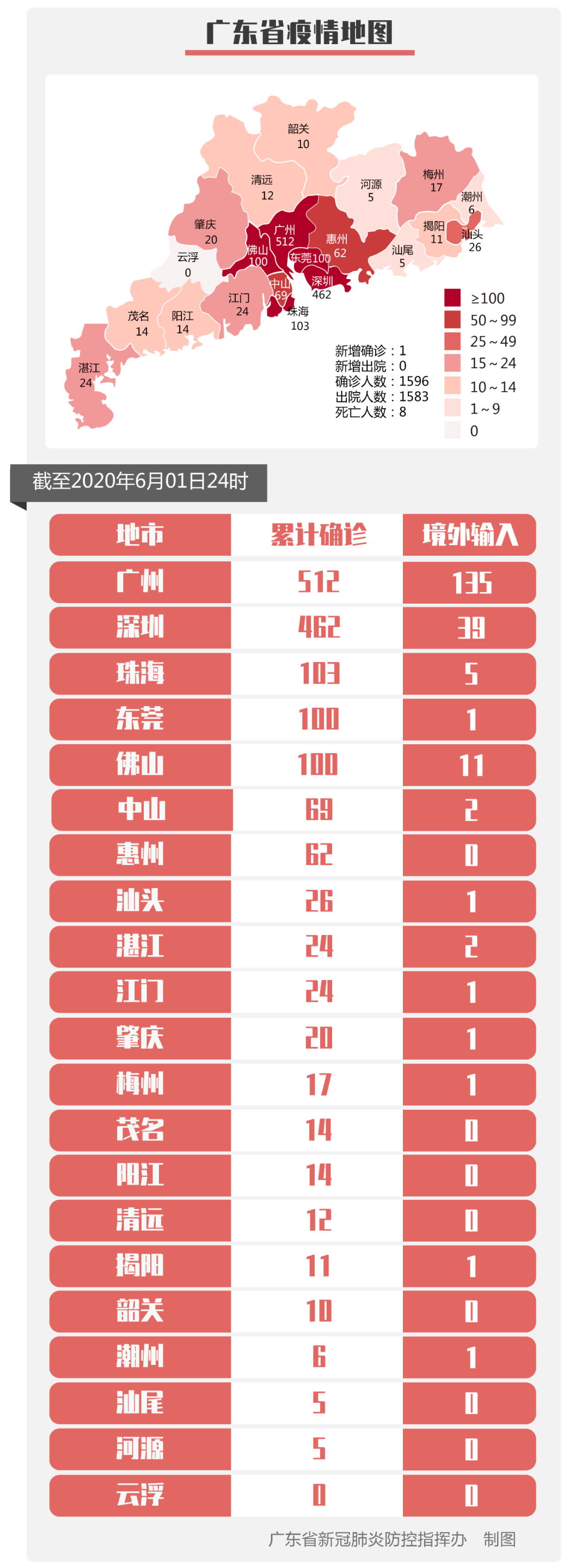

截至6月1日24時,深圳累計報告新冠肺炎病例462例。

深圳107天本地感染病例零報告,確診病例清零,正在醫學觀察的無癥狀感染者清零。

【境外輸入】:當日無新增,累計報告境外輸入病例39例。

【境內病例】:當日無新增,累計報告境內病例423例。

【無癥狀感染者】:當日無新增,全市尚在醫學觀察的無癥狀感染者清零。

累計報告確診病例中,男性229例、女性233例。

目前,死亡3例,累計出院459例。

1名密切接觸者正在接受醫學觀察。

痛心!

42歲支援綏芬河醫生心臟驟停去世

6月1日9時許,齊齊哈爾市第一醫院消化病研究中心普外科八病區主治醫師于鐵夫突發呼吸心臟驟停,被立即就近送往市中醫醫院北院搶救。終因搶救無效于12時許去世,年僅42歲。

于鐵夫,男,1978年8月6日出生,漢族,民進黨員,碩士研究生。4月25日,作為該院抗擊綏芬河口岸輸入性疫情醫療隊隊員,隨隊奔赴牡丹江醫學院附屬紅旗醫院開展醫療救治工作。5月27日,圓滿完成支援任務返齊,在和美酒店進行集中隔離。

于鐵夫2005年7月畢業于齊齊哈爾醫學院臨床醫學專業,2008年9月被分配至第一醫院普外一科工作,2015年9月獲得佳木斯大學普外微創外科學專業碩士研究生學位。連續六年獲得院先進個人,連續兩年出席局嘉獎。

2016年,一張醫生因工作太累,睡倒在手術室的照片迅速“躥紅”朋友圈。照片中的主人公,便是于鐵夫。彼時,他正利用上一臺手術剛剛完成,而下一臺手術等待的短暫間隙,倚在墻上打著盹。他曾經因為一臺手術,36個小時連軸轉、不合眼。但此時,他卻永遠地閉上了眼睛,再也無法醒來。

自新冠肺炎疫情發生以來,于鐵夫連續多日奮戰在防控救治一線。在齊齊哈爾市第一醫院北院區擔任隔離病區1號樓負責人期間,他每天協助護士進行病房消殺,為在院患者發放餐食,積極做好日常救治工作。有的患者因對新冠病毒充滿未知恐懼,他便從專業角度以共情、鼓勵的態度引導他們走出困境、面對病魔。有需要采集核酸的患者,他便主動請纓、積極完成。

在當時疫情緊張、醫療資源相對匱乏的前提下,他總是第一個沖在前,將風險留給自己,將希望帶給他人。一次次“我先來”,一句句“干就完了”,成了他嘴邊常說的口頭禪。

這樣永遠“自告奮勇”的于鐵夫,幾乎活躍在科室各項日常工作的全過程,他像一只永不停歇的陀螺,不知疲倦、無私且無畏……

4月25日,齊齊哈爾市第一醫院緊急選派126名醫護人員組成醫療隊,整裝待發奔赴牡丹江,于鐵夫光榮地成為其中一員。牡丹江是他的家鄉,他的父母、弟弟都生活在那里,他也經常跟醫療隊員們提起自己小時候的故事,講述這個四面環山的小城……但這次特殊的“回家之旅”,“過家門而不入”的于鐵夫卻沒有告訴住在當地的父母,因怕老人擔心,他選擇了對其隱瞞,選擇了沉默。

在他看來,這次不僅是來支援,更是想為年僅5歲的寶貝女兒作個榜樣,讓她為這名參加戰“疫”的英雄爸爸驕傲、點贊。

在牡期間,于鐵夫作為醫療隊臨時成立的三級醫師查房的責任主治醫之一,除了完成日常查房工作,還要檢查病歷質量,幫助管床醫生采集患者病史。對于患者提出的咨詢問題,他總是和藹可親地細心解答。

那段日子里,他經常是從隔離病房回到酒店洗漱完畢后,又再次返回當地醫院工作區檢查病歷,辦理出院事宜……醫療隊成立核酸檢測小組,他率先報名,踴躍參戰。雖然組內實行輪班制,但只要他在崗,便告訴大家好好休息,不要折騰,自己可以獨立完成。他主動當起醫療隊員的“保健醫”,還打趣地與患有消化系統疾病的隊員約定好,解除隔離后幫助他們進行手術……

生活中的于鐵夫是一個樂觀開朗的人,是患者的好醫生,同事的好榜樣。對于入院患者,他總是能夠憑著一股天生的幽默感為他們帶去歡聲笑語;對于新來的同事,他經常積極幫助大家解決面臨的困難,協助他們度過“新手期”;即便是與他還不完全熟悉的人,跟他相處后,都會被他的積極向上感染和帶動。

在牡期間,一名紅旗醫院護士的孩子恰逢生日,當天他與當地工作人員一起準備了祝福視頻,組織大家整齊劃一地喊出祝福口號,力爭讓孩子的生日充滿溫情、不留遺憾。他說,自己也是一名父親,希望看見孩子的笑臉,不要哭泣,不要失望。

隔離休整還沒有完全結束,放在背包里準備給女兒的六一禮物還沒有送出去,親愛的妻子和年邁的父母還沒有來得及好好擁抱,于鐵夫便帶著遺憾,離開了這片他曾經戰斗過的熱土,但卻將最美笑容留在了人間……

恪盡職守,擔當奉獻。于鐵夫以自己的實際行動踐行了一名醫者“敬佑生命、救死扶傷、甘于奉獻、大愛無疆”的崇高職業精神。

可親可敬的于鐵夫同志,勇敢無畏的白衣天使,愿您一路走好!

六一節,他的女兒在武漢出生了……

6月1日兒童節,抗疫烈士彭銀華去世后的第102天,他的孩子在武漢出生。

記者從彭銀華親屬處獲悉,武漢市江夏區第一人民醫院呼吸與危重癥醫學科醫生、烈士彭銀華的妻子鐘欣于6月1日早上8時40分在湖北省婦幼保健院誕下一名女嬰,六斤九兩,母女平安。

孩子,你的爸爸是一個英雄!

愿你一生平安!

資料來源:深圳市疾控中心、深圳市衛健委、廣東省衛健委、央視新聞、澎湃新聞