深圳歌劇院最新效果圖曝光!連接深圳灣濱海休閑帶,綜合性地下漫游空間超令人期待!

好消息!好消息!!南山地標建筑深圳歌劇院又傳來新進展!

△深圳歌劇院示意圖

目前,市規劃和自然資源局、市文化廣電和旅游體育局、市建筑工務署正聯合開展歌劇院建筑方案國際競賽工作。同時,市工務署正積極開展歌劇院地下空間及交通的前期技術研究工作。

△深圳歌劇院南北地塊連接體

歌劇院南北兩區

被分割為兩個區域?

歌劇院分為南北區兩個地塊,南區為歌劇院主體功能地塊,北區為歌劇院配套功能地塊,南北區在地面被現狀望海路分割,在地下被擬建的望海路地下快速路分割,南北區被分割成獨立的兩個區域。

初步構想

市工務署以便捷市民出行為出發點,敏銳地提出位于歌劇院南北區紅線之間的連接體地塊也應納入歌劇院的建筑方案設計中,使歌劇院南北兩區形成良好的互動關系。

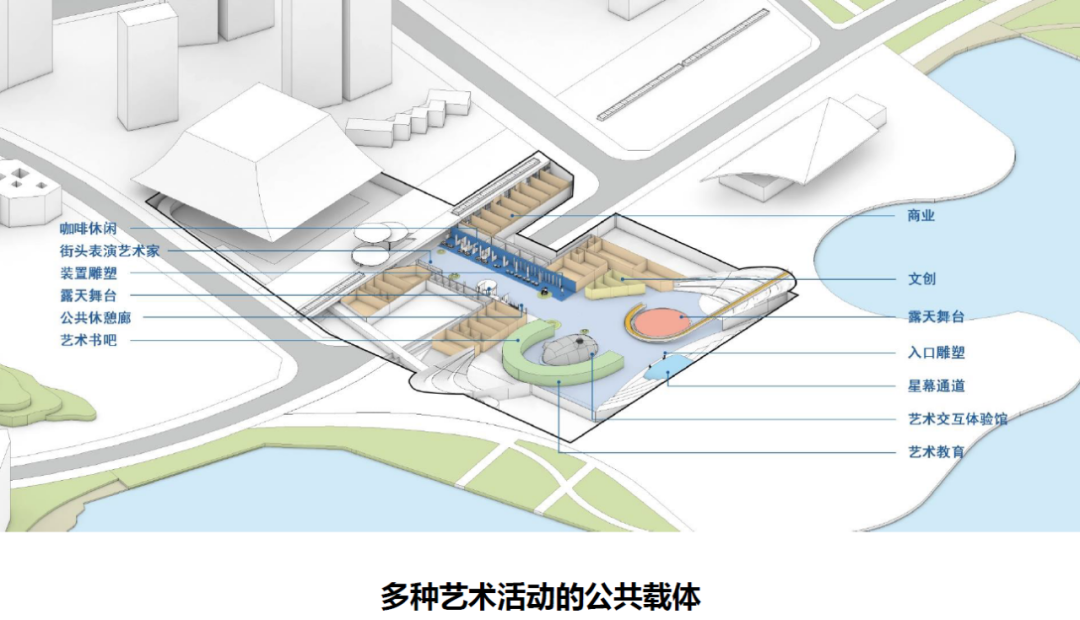

打造便捷市民的、連續的、全天候的慢行系統;

無縫銜接地鐵、公交、社會停車;

打造一個集文創、商業、教育、餐飲、娛樂為一體的綜合性地下漫游空間。

系統研究

連接體寬僅36米,但麻雀雖小,五臟俱全,需協調與歌劇院地鐵站的銜接關系,同時集合了地面望海路、望海路地下快速路及匝道、歌劇院南北區地下一層空間等功能,交通組織設計兼具復雜性與緊迫性。

市工務署牽頭,組建了含交通顧問、前期技術研究顧問、項目建議書咨詢顧問、劇院運營顧問等在內的專業團隊,對連接體及地下空間進行前期系統性研究,提出多個比選方案。

專家把脈

為進一步找到最佳交通組織方案,把握連接體交通組織研究方向,5月30日下午,市工務署組織召開了專家工作坊,邀請了5位業內著名專家參與問癥把脈,同時還邀請了市交通運輸局、市地鐵集團等專班單位共同參與探討。

下面就一起去工作坊會議現場一睹歌劇院連接體及地下空間的建筑概念設計與交通概念組織吧。

連接體及地下空間

建筑概念設計

設計理念

設計意向

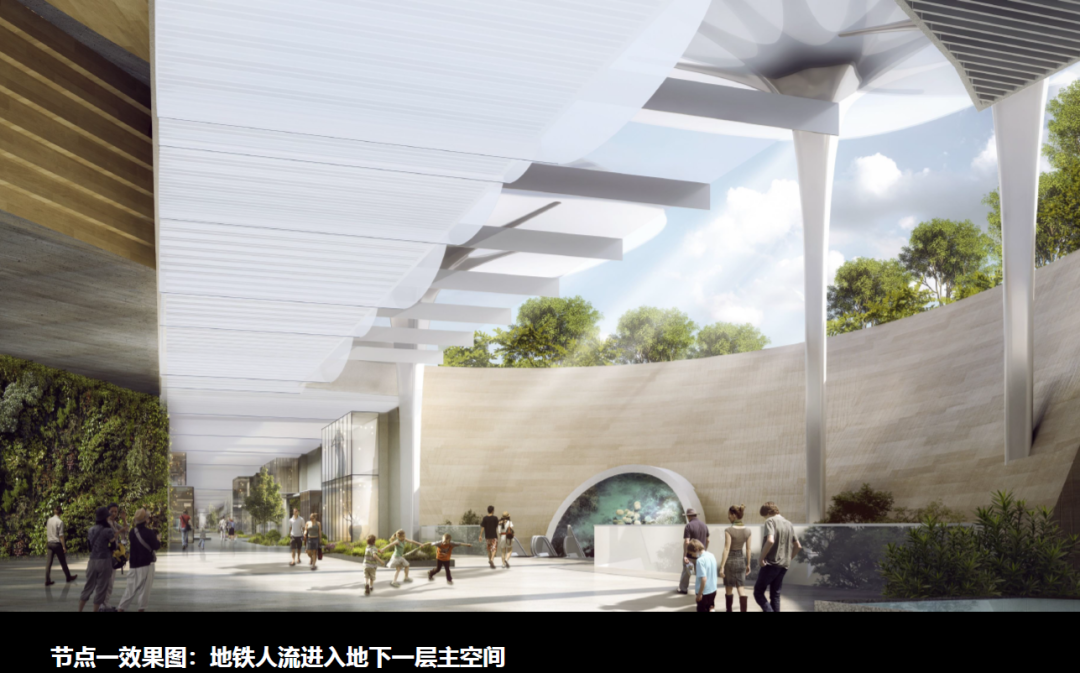

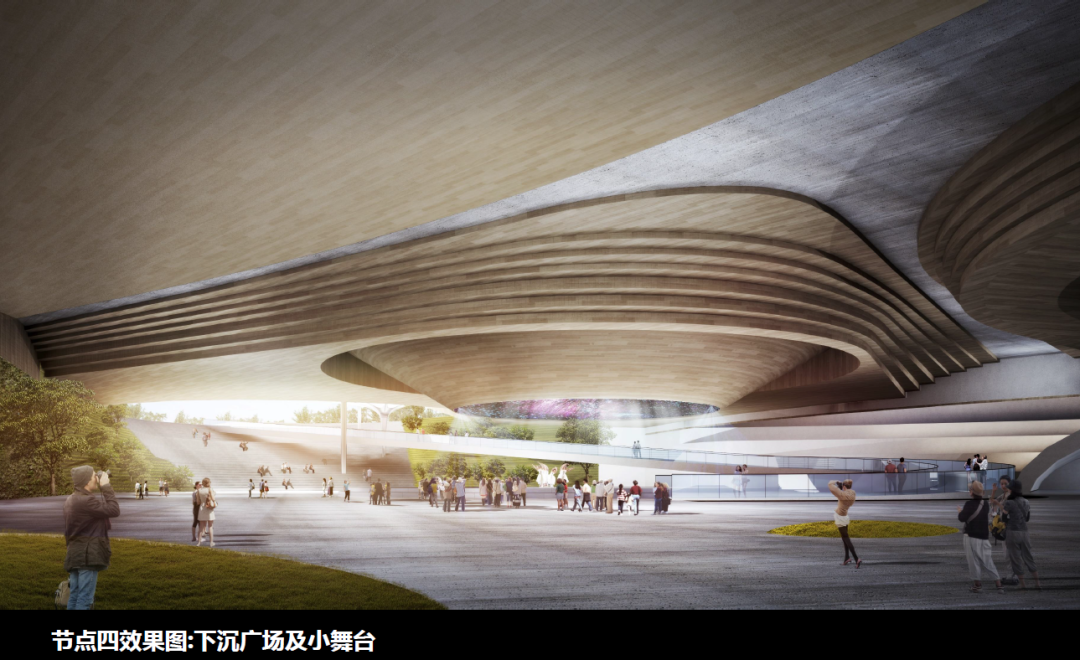

穿過洞穴般的地鐵出口,景象瞬間開闊,陽光透過構筑物和煦的灑下,伴著兩側綠植和藝術墻緩緩升到負一層,達到商業線性軸和藝術通道的交匯處。

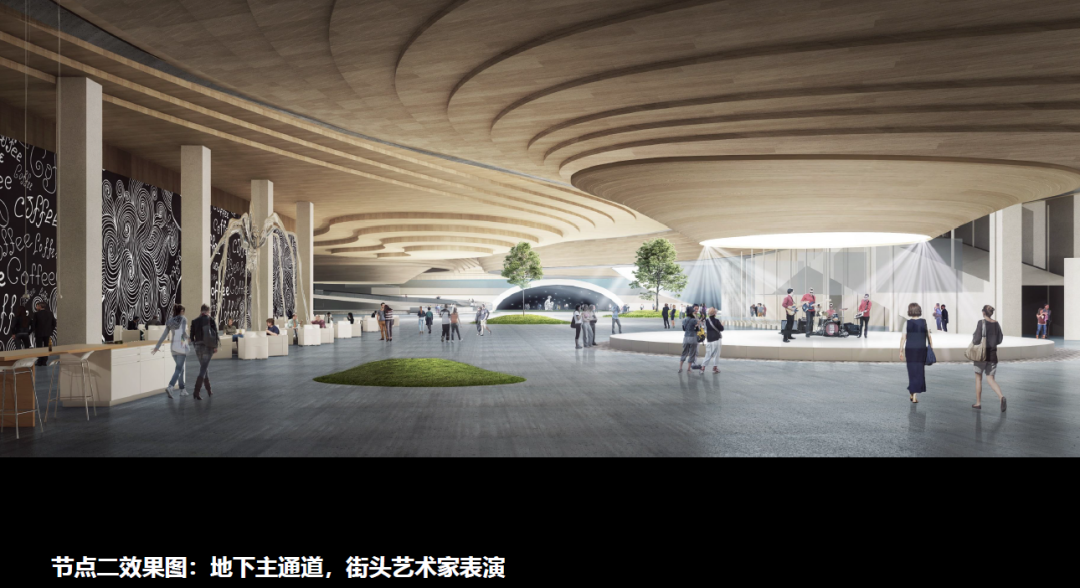

寬闊的藝術通道兩側是商業外擺和藝術展區,具備咖啡輕食、休閑文創、裝置展區、藝術畫廊、街頭表演等功能區。

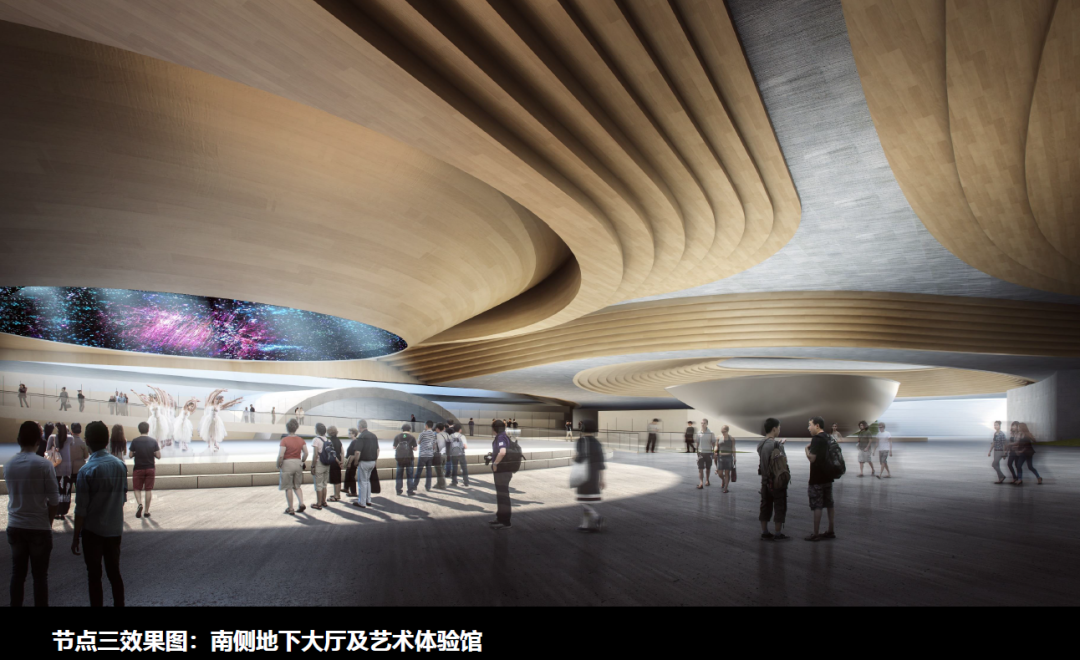

南側主體建筑之下的藝術開放大廳,連續的吊頂在這里變化、發散又聚合,自然圍合出具有先鋒藝術水準的表演舞臺和藝術體驗館區域。

下沉廣場洞口露出天光,綠植沿著臺階攀爬到地面,微咸的海風隱約拂過。這里模糊了地表邊界,圓形舞臺被巨大的坡道環繞,無障礙指向海岸。到達洞口,眼前豁然開朗,置身濱海休閑公園,深圳灣大橋屹立在廣闊的海面,這里是高品質的濱海文化藝術客廳,更是深圳新時代充滿活力與創新的濃縮。

交通概念組織

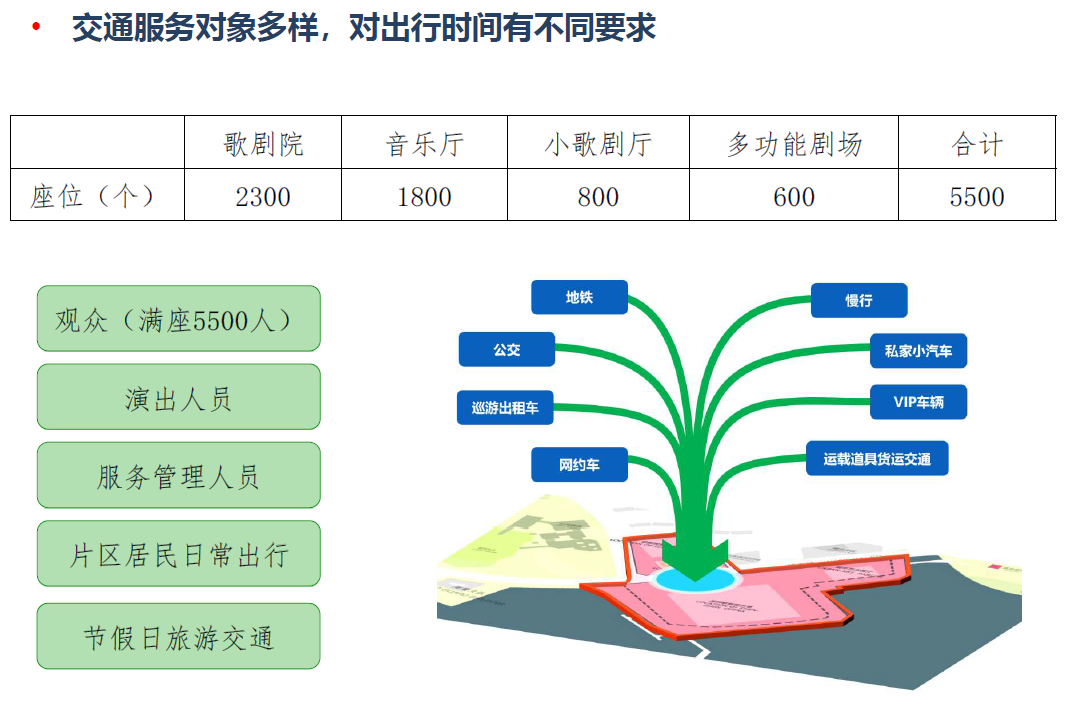

交通構成

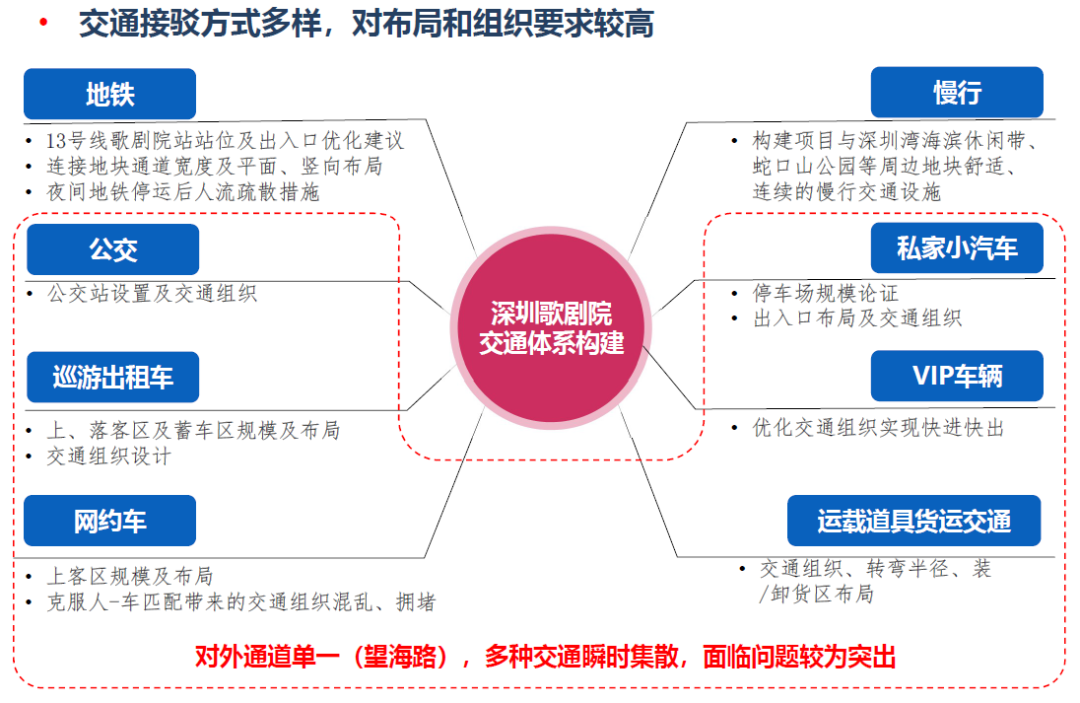

交通體系

交通設計理念

立體布局、分層疏解。

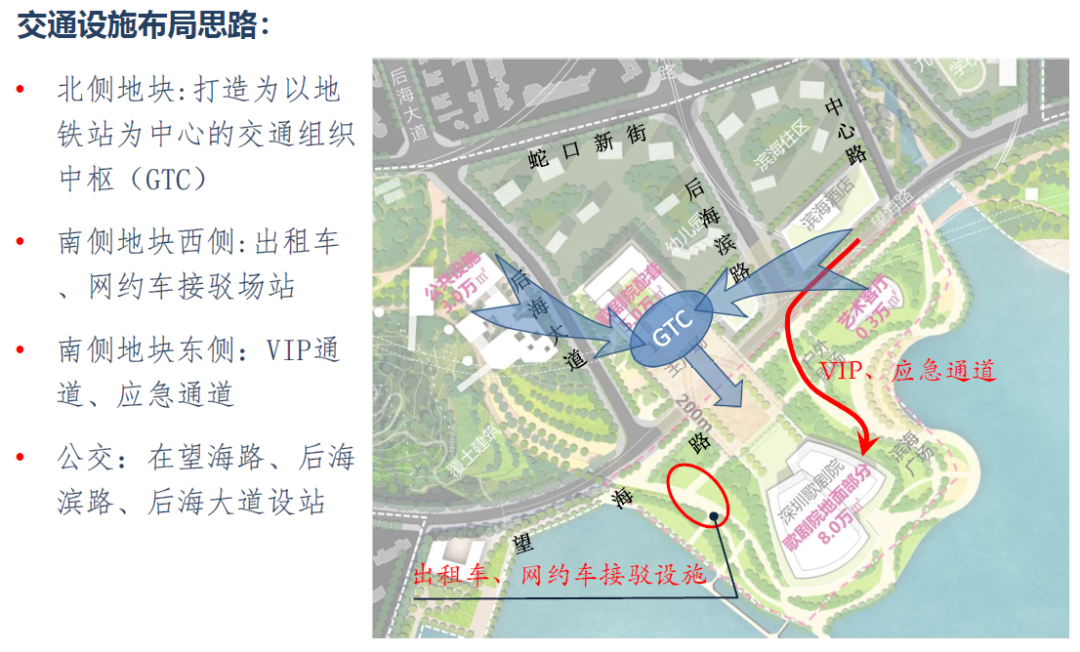

交通設施布局構想

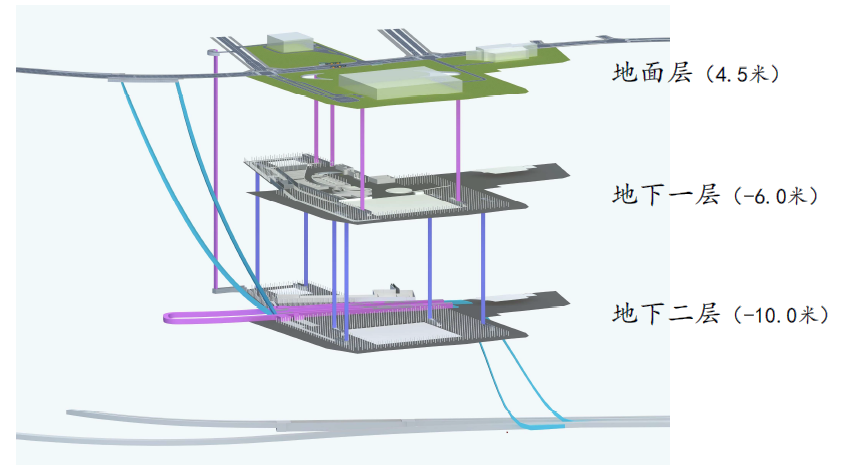

分地面層、地下一層、地下二層,共三層布局。

私家車出行群眾:

通過地面望海路進出歌劇院地下空間,滿足周邊片區短距離出行需求

通過望海路地下快速路直接進入歌劇院地下空間,輻射深圳其它片區長距離交通需求

設計地下立體聯通匝道,連接望海路地下快速路與歌劇院地下空間,各方向車輛便捷順暢地進出歌劇院

引入智慧交通系統、設置出入口潮汐通道,解決停車場短時間交通擁堵

公共交通出行群眾:

地鐵:在北側打造以地鐵站為中心的交通組織中樞,2、5、13號線在歌劇院設站,通過一次換乘基本實現全市主要組團覆蓋

公交:擬在望海路、后海濱路、后海大道設站,與地鐵無縫接駁

慢行:構建項目與深圳灣海濱休閑帶、蛇口山公園等周邊地塊舒適、連續的慢行交通設施

專家意見及建議

萬眾

深圳新城市規劃建筑設計股份有限公司總工程師,長期參與市政府及相關職能部門等主持的道路交通基本建設和相關規劃的設計、編制工作。

肯定了目前交通組織的總體方案,提出需充分利用地面望海路的交通疏散功能,考慮歌劇院作為地標景點的吸引力,適當增加停車位的彈性及可達性。同時建議市交通運輸局需結合深圳歌劇院的建設重新對望海路地下快速路的規劃方案開展研究工作。

徐波

深圳市政設計研究院總工程師、教授級高級工程師、國家住建部科學技術委員會市政交通專業委員會委員。

提出了地下通道大回環方案,解決地下室對外交通聯系及內部交通聯絡問題,合理設計快速路出入口,保證安全。

游克思

上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司城市交通與地下空間設計研究院智能基礎設施設計與研發中心副主任,主要從事城市地下道路、智慧交通基礎設施等設計和研發工作。

均衡利用地塊不同出入口,避免局部擁堵;設置動態可變式出入口,解決潮汐問題;地下室結合智慧停車系統。

陳偉

廣東省建筑設計研究院的副總工程師、教授級高級工程師。

建議地下一層作為人行層和與地鐵銜接的交通樞紐層,地下二層作為主要交通層;在地下二層設置交通環島,實現地下空間與望海路地下快速路連接。

奉桂紅

高級工程師,長期從事市政工程項目給排水專業的規劃、設計及施工圖審查工作。

提出關注重力流管道系統,做好與望海路改造項目的管線對接工作。

前期技術研究顧問單位:深圳市建筑設計研究總院有限公司

交通顧問單位:深圳市都市交通規劃設計研究院

資料來源:深圳市建筑工務署工程設計管理中心

本文由深圳市建筑工務署發布,轉載請注明出處。

來源:深圳工務署