繪圖 劉詩瑾

深網評論員 可木

近日,一則“體育課也要布置作業”的話題沖上了各大平臺的熱搜。

國家體育總局和教育部日前印發了《關于深化體教融合促進青少年健康發展的意見》,提出要將體育科目納入初、高中學業水平考試范圍,納入中考計分科目,在校園體育課中要實現教會、勤練、常賽三個目標。對此,教育部體育衛生與藝術教育司司長王登峰表示,關于“體育課留作業”,是一個非常明確的說法,“要把文化課的作業減下來,但是體育課作業必須加上去,這樣才能夠確保我們的學生掌握運動的技能”。

“體育課留作業”,實質就是加強鍛煉,提高青少年身體素質。這項舉措的初衷是對學生體質的關注和關懷。這個體育課改革創新之舉也建立在如今學生體質堪憂亟需提高的現實焦慮中。數據顯示,中國青少年體質連續20多年下降,力量、速度、爆發力以及耐力等各項身體素質全面下滑;在全國中小學中,近視眼和肥胖的比例在不斷上升。許多中小學生要么虛胖,要么像是“豆芽菜”。

如今,教改年年推進。在對各項教育指標體系的修改中,體育越來越受到社會的重視。今年,南方科技大學、香港中文大學(深圳)等一批廣東新興高校陸續啟動“631”綜合評價報名,推行大類招生,強調身體素質。除了強身健體,體育教育的社會作用,更是當今社會不可或缺的一部分。

誠如清華大學馬約翰教授所著的《體育的遷移價值》,體育的教育作用和價值是:“體育可以帶給人勇氣、堅持、自信心、進取心和決心,培養人的社會品質——公正、忠實、自由。”通過將體育課提升至“作業”的高度,能讓每一位莘莘學子意識到,這門課絕不是動動手腳、彎腰伸腿,而是要通過體育運動鍛造過硬的體質。

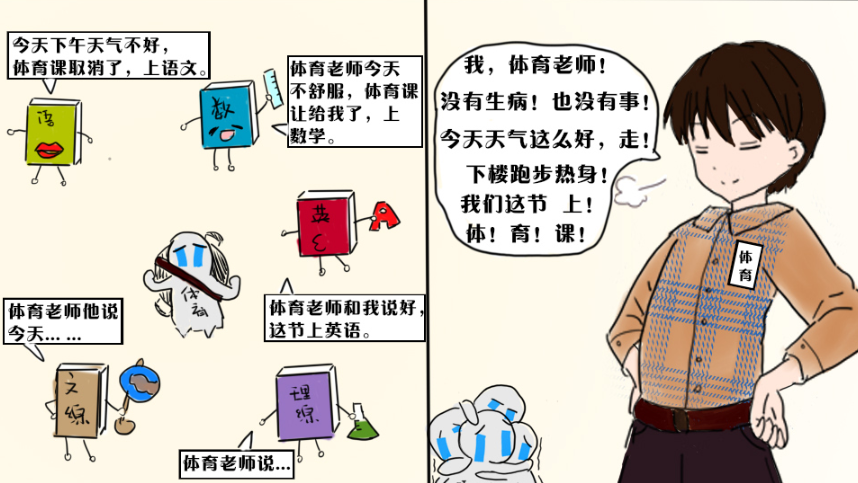

當然,體育課要“留作業”,更重要的課題就是怎么留。現在不少地方的“減負”走偏,變相成為了“增負”。比如,仍有部分學校要求學生尤其是畢業生、競賽生不分晝夜地刷題,體育課總是被用來做試卷。如果連正常的運動時間都沒有,我們怎么能讓學生來完成體育作業?

今年6月,中央全面深化改革委員會第十四次會議審議通過了《深化新時代教育評價改革總體方案》,提出著力破除唯分數、唯升學、唯文憑、唯論文、唯帽子的頑瘴痼疾,建立科學的、符合時代要求的教育評價制度和機制,要“改進結果評價,強化過程評價,探索增值評價,健全綜合評價”。

如果能在整體教育體系上進一步優化,破除單一且硬性的素質評估機制,我們的體育課作業就能讓孩子更輕松、更愉快,更有效果。讓體育成為發自內心的愛好,成為人生的必修課,這是能讓孩子終生受益的習慣。

相關報道

往期內容