剛跟人聊完,很快就能在App中收到相關推薦內容或廣告?日前,“App會偷聽嗎?”成為熱議話題,網民調侃背后充滿對個人信息安全的擔憂。

2月5日,在工信部召開的App個人信息保護監管座談會上,工信部副部長劉烈宏對此表示,一些即時通訊工具、輸入法和地圖導航等App,使用麥克風權限,讀取文字輸入內容后,超出用戶許可范圍(將信息)用于“其他途徑”,帶來了風險隱患。

實際上,違規收集用戶個人信息是App侵害用戶權益最常見的一種行為。澎湃新聞(www.thepaper.cn)統計工信部開展專項整治行動以來公開通報的11批違規App名單,發現657款App“榜上有名”,UC瀏覽器、360清理大師、達達快送、永輝生活、芒果TV、QQ輸入法等生活各場景中的熱門App曾在列;在16類App中,工具類App被“點名”比率達到15.68%。下架的167款App中,工具類App下架也最多,占比16.67%。

統計數據顯示,被通報過的657款App中所涉問題中,有超過50%的為“違規收集用戶個人信息”,而“App強制頻繁過度索取權限”、“違規使用用戶個人信息”的問題在被通報的App中各占20%左右。

此外,工信部組織的11批檢測發現,被通報的App來自24個應用商店,以騰訊應用寶、豌豆莢、OPPO軟件商店、360手機助手、小米應用商店五大應用程序平臺為主,分別占比24.60%、11.27%、10.83%、10.25%、9.81%。

用戶個人信息一直被App服務提供者視之為“唐僧肉”,不管是在商業主體的“獲客引流”上,還是在信息泄露后被用于實施電信詐騙上,違規收集來的用戶個人信息都成為基礎資料。近年來,為違規App套上“緊箍咒”,阻止其對用戶權益的侵害,多方在立法、監管、行業自律、技術維度、用戶自我保護意識等方面尋求“良方”。

個人信息成“唐僧肉”

“網民反映,剛剛聊到某個話題,很快就能在某個App中收到相關廣告,用戶對此感到很疑惑,這個話題也成為了用戶最為關切的問題,登上了熱搜榜第一名。”

2月5日,在工信部召開的App個人信息保護監管座談會上,工信部副部長劉烈宏對此表示,一些即時通訊工具、輸入法和地圖導航等App,使用麥克風權限,讀取文字輸入內容后,超出用戶許可范圍(將信息)用于“其他途徑”,帶來了風險隱患。

事實上,用戶個人信息一直被App服務提供者視之為“唐僧肉”。記者統計發現,在被工信部通報過的657款App中,有超過50%所涉問題為“違規收集用戶個人信息”。

“這么做多是為了收集用戶的經濟狀況、消費偏好、活動區域等信息,對用戶進行精細的人物畫像,以支持產品研發更新,或精準推送廣告。”廣東省公安廳網警總隊案件科副科長黃建邦曾就超范圍收集用戶信息行為如此指出。

記者梳理發現,成都市中級人民法院2018年10月判決的一起網絡侵權責任糾紛案中印證了部分App會將收集到的信息用于推送廣告,以此“獲客”。

法院審理查明,早稻App的開發者系上海合合信息科技發展有限公司,該公司也為掃描全能王App的開發者,何某律曾下載注冊過掃描全能王App,合合公司通過掃描全能王App收集了何某律的手機號碼。

獲取信息后,該公司向何某律以短信方式發送了內容為“【早稻】何某律,前同事評價你‘專業靠譜’并向你推薦107個人脈,還有19個好友在等你cc.co/OypRubuV3m投訴退訂回TD”的消息。何某律以收集個人信息及向其發送商業廣告的行為侵權為由將該公司告上法庭。

另一起在2020年12月判決的隱私權糾紛二審民事判決書則直接披露部分App會“違規收集用戶個人信息”。

法院審理查明,App“天天消消樂”開發企業樂元素科技(北京)股份有限公司收集、使用信息的目的、方式和范圍并不明確,亦未向用戶提供《隱私政策》的相關內容,在游戲登錄界面及用戶使用相關功能過程中也未采取其他方式提示存在收集用戶個人信息的情況。在未取得用戶劉某博明確授權的情況下,存在“全項開啟手機應用權限,調用用戶個人手機位置信息”的情況。

而除了商業行為,一部分來自App違規收集的用戶個人信息也最終為滋生電信詐騙提供了溫床。

北京市公安局網絡安全保衛總隊日前發布的一篇文章中指出,疫情期間,存在某些違規App打著疫情監測的名義,出現非授權、超范圍采集使用個人信息等問題,這帶來了用戶個人信息泄露、濫用的風險。而個人信息泄露是詐騙成功實施的關鍵因素,不法分子在精準掌握用戶個人信息的前提下,能編造出迷惑性更高的詐騙場景,得以實施欺詐。

時至今日,工信部的部長信箱仍能時不時收到用戶對App違規收集用戶個人信息的投訴。記者僅檢索2020年2月至2021年2月一年時間的留言就發現,小米手機系統自帶軟件、58同城、拼多多、知乎、京東商城、迅雷、QQ、網易郵箱、阿里云等熱門App均出現在投訴名單中。

實際上,對于App違法收集使用個人信息行為,國家互聯網信息辦公室秘書局、工業和信息化部辦公廳、公安部辦公廳、市場監管總局辦公廳曾聯合印發《App違法違規收集使用個人信息行為認定方法》的通知。

其中明確指出,“未公開收集使用規則,未明示收集使用個人信息的目的、方式和范圍,未經用戶同意收集使用個人信息,違反必要原則,收集與其提供的服務無關的個人信息,未經同意向他人提供個人信息,未按法律規定提供刪除或更正個人信息功能或未公布投訴、舉報方式等信息”等六類行為屬于違法違規收集使用個人信息。

我們生活中所常見的“利用用戶個人信息和算法定向推送信息,未提供非定向推送信息的選項;要求用戶一次性同意打開多個可收集個人信息的權限,用戶不同意則無法使用”等現象也被認為是違法違規收集。

記者注意到,工信部曾公布一則數據,對于違規收集個人信息現象的嚴重性可窺一二。

在3480條關于App違法違規收集使用個人信息的舉報信息中,26%的App沒有隱私條款或未在隱私條款中明確收集個人信息的目的、方式、范圍;31%的App在申請打開收集個人信息相關權限時,未明確告知用戶;20%的App收集與業務功能無關的個人信息,如金融借貸App收集用戶通信錄;19%的App未經用戶同意,向他人提供設備ID、應用程序列表等個人信息;13%的App強制索要與業務功能無關的權限,如計算器、手電筒App強制要求打開地理位置權限。

“有的App在商業利益的驅動下,未經用戶同意便違規獲取用戶的語音、文字、圖片等輸入信息,實施大數據匯聚分析,實現用戶畫像,并進行廣告的精準推送,這些令用戶產生不安甚至焦慮。”工信部副部長劉烈宏在2月5日的監管座談會上稱。

用戶的不安攪動起輿論場的熱議,相關部門亮出“監管之刃”。

“App是否在偷聽用戶”的網絡熱議之下,2月5日,工信部在“2021年第2批,總第11批”通報中,首次就“近期社會關注的麥克風、通訊錄、相冊權限問題”公開通報26款未完成整改的App,QQ輸入法、墨跡天氣、微商輸入法、聲吧等App因違規或超范圍收集個人信息被點名。

這也被視為監管層向外釋放出對違規收集用戶個人信息“監管趨嚴、回應關切”的一個明確信號。

違規App中“違規收集用戶個人信息”的超50%

針對以違規收集用戶個人信息為代表的App侵害用戶行為,工信部在2019年11月首次決定組織開展App侵害用戶權益專項整治行動工作。這一行動也在次年7月向“縱深推進”。

2020年7月,《工業和信息化部關于開展縱深推進App侵害用戶權益專項整治行動的通知》進一步明晰了整治的對象為“App服務提供者、軟件工具開發包(SDK)提供者、應用分發平臺”。

“企業自查自糾、監督檢查、結果處置”是工信部開展App侵害用戶權益專項整治行動的中三個階段,也是為違規App套上“緊箍咒”的步驟。

自查自糾主體為App服務提供者和分發服務提供者,屬于主動行為;監督檢查則由工信部組織第三方檢測機構對App進行技術檢測和檢查,重點抽測與群眾生活密切相關、下載使用量較大的App產品和分發平臺。

而在結果處置階段,工信部會對存在問題的App統一進行通報,依法依規予以處理,具體措施包括責令整改、向社會公告、組織App下架、停止App接入服務,以及將受到行政處罰的違規主體納入電信業務經營不良名單或失信名單。

澎湃新聞不完全統計,自2019年11月工信部開展整治行動以來,至今已通報11批657款侵害用戶權益的App被“點名”。

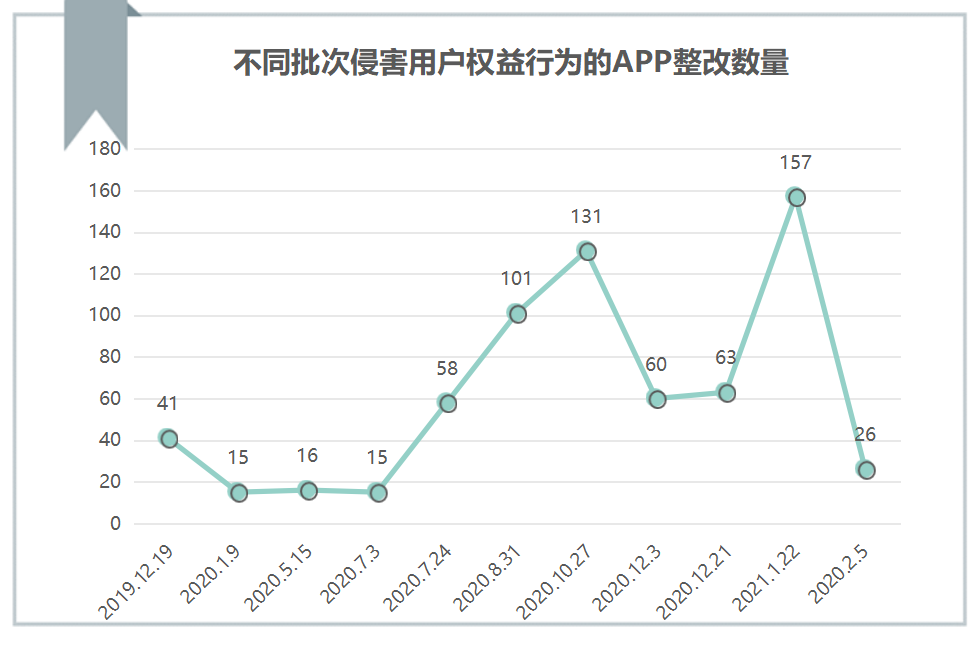

通報的頻率基本是月均一次,通報的數量變化呈現出“M”型。兩次波峰分別出現在2020年10月27日與2021年1月22日,單次通報數量的最高峰為“2021年第1批,總第10批”,157款App“榜上有名”。

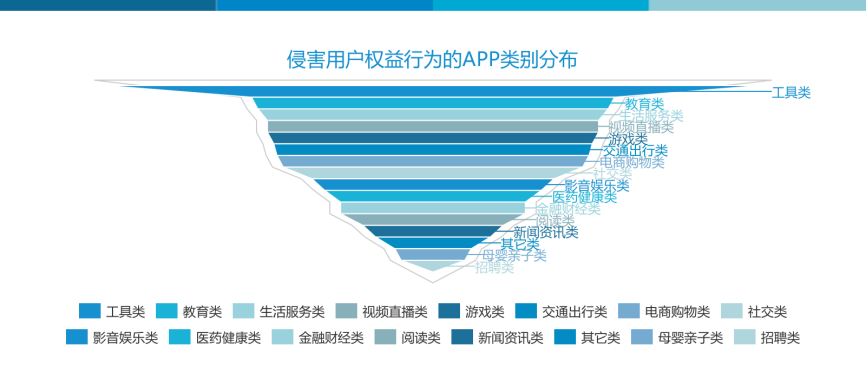

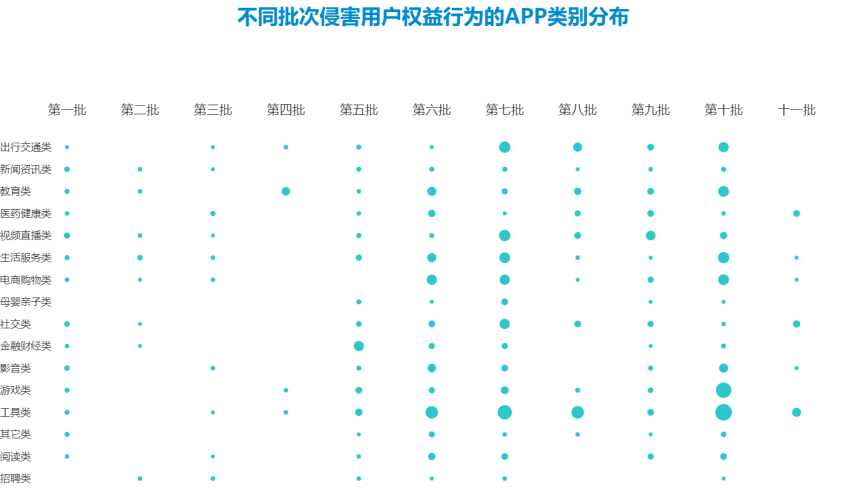

657款遭通報App涉及教育類、生活服務類、游戲類、社交類、醫藥健康類等16個類別,其中工具類最多,占比達到15.68%;教育類、生活服務類、視頻直播類、游戲類、交通出行類、電商購物類、社交類緊隨其后,占比在7%-9%之間;母嬰親子類、招聘類較少,占比不足2%。

多數App在通報后能及時整改,再次被通報的情況較少,但360清理大師、叮嗒出行、千千音樂等26款App被兩次點名。