航拍沙漠綠洲月亮湖

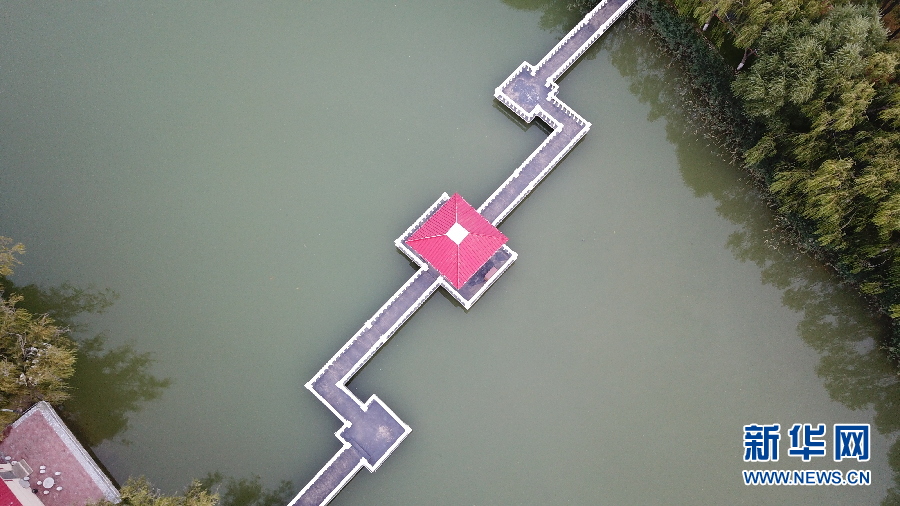

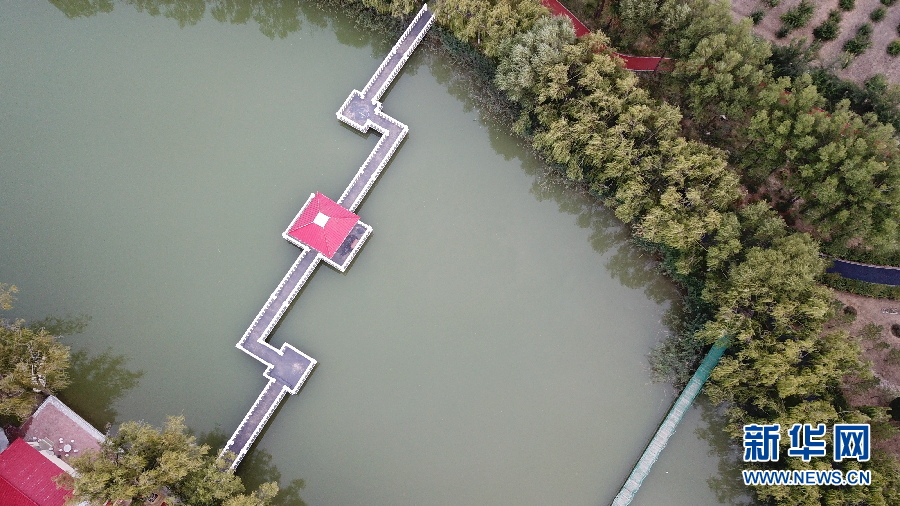

航拍恩格貝月亮湖上的廊橋。

恩格貝生態示范區位于庫布齊沙漠中段,總面積200平方公里。這里曾經風沙肆虐,恩格貝生態示范區建設者經過長期艱苦奮斗,用雙手和鐵鍬“種”出一片人造沙漠綠洲,在沙漠里打造了一顆璀璨的生態明珠,如今這里是國家生態旅游示范區和國家4A級景區。月亮湖位于恩格貝生態示范區核心區域,周圍被綠色植被環繞,在無人機航拍視角下,猶如鑲嵌在沙漠綠洲里的一塊碧玉,呈現出大自然的和諧之美。(新華網 王宇 攝)

俯瞰恩格貝月亮湖。(新華網 王宇 攝)

俯瞰恩格貝月亮湖。(新華網 王宇 攝)

俯瞰恩格貝月亮湖。(新華網 王宇 攝)

俯瞰恩格貝月亮湖。(新華網 王宇 攝)

恩格貝月亮湖猶如鑲嵌在沙漠綠洲里的一塊碧玉。(新華網 王宇 攝)

相關鏈接

沙海綠洲好休憩!庫布其近10年已接待游客1200萬人次

車輛在銀肯塔拉沙漠綠洲自然生態旅游區中穿行(6月7日攝)。

目前,庫布其開辟了響沙灣、銀肯塔拉、恩格貝、七星湖等沙漠旅游區,形成了國內沙漠旅游中產品最全、覆蓋客群最廣的沙漠產業集群。據統計,近10年,以庫布其沙漠為特色的生態旅游景區,累計接待游客近1200萬人次,實現收入24.6億元。沙漠旅游,成為當地農牧民致富增收的主要方式之一,成為驅動鄂爾多斯市經濟高質量發展的一大引擎。

新華社記者彭源 攝

新華社記者鄒予 攝

新華社記者彭源 攝

地處庫布其沙漠的恩格貝景區(6月8日無人機拍攝)。

新華社記者彭源 攝

新華社記者彭源 攝

新華社記者張善臣 攝

新華社記者盧燁 攝

相關鏈接

內蒙古庫布其沙漠現“水沙共存”景觀!

內蒙古杭錦旗在黃河凌汛期向沙漠引水,讓水患變水利,沙地變濕地,庫布其沙漠北緣顯現出“水沙共存”美景(8月1日無人機拍攝)。

庫布其沙漠位于鄂爾多斯高原北部邊緣、黃河南岸,總面積1.86萬平方公里,是我國第七大沙漠。這里曾經寸草不生,風沙肆虐。經過幾代庫布其人的艱苦奮斗和科學創新,庫布其沙漠治理成效顯著,生態環境明顯改善,治理面積達6460平方公里,綠化面積3200多平方公里。

新華社記者邢廣利攝

庫布其沙漠中的一條穿沙公路,兩旁綠意盎然(8月1日無人機拍攝)。 新華社記者劉磊攝

內蒙古達拉特旗白土梁林場的沙棘林(8月1日無人機拍攝)。 新華社記者張善臣攝

庫布其沙漠中銀肯塔拉敖包周邊種植的防風固沙林(7月31日無人機拍攝)。 新華社記者彭源攝

內蒙古杭錦旗位于庫布其沙漠中的生態修復景觀(7月11日無人機拍攝)。 新華社記者彭源攝

內蒙古杭錦旗沙日召嘎查牧民白音道爾計治理過的庫布其沙漠(7月31日無人機拍攝)。 新華社記者邢廣利攝

庫布其沙漠深處,植被與沙漠形成美麗的紋理(7月31日無人機拍攝)。新華社記者劉磊攝

位于內蒙古杭錦旗的七星湖沙漠酒店(8月1日無人機拍攝)。 新華社記者邢廣利攝

內蒙古杭錦旗沙日召嘎查牧民白音道爾計種植的甘草等沙生植物(7月31日無人機拍攝)。 新華社記者劉磊攝

庫布其沙漠中的人工沙障(8月2日無人機拍攝)。 新華社記者劉磊攝

內蒙古杭錦旗庫布其沙漠生態科技中心保留的沙丘(8月1日無人機拍攝)。新華社記者邢廣利攝

內蒙古鄂爾多斯市恩格貝生態旅游區(6月8日無人機拍攝)。 新華社記者彭源攝

內蒙古達拉特旗白土梁林場的沙棘葵花套種田(8月1日無人機拍攝)。 新華社記者張善臣攝

在內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗境內的庫布其沙漠腹地,由凌汛期的黃河水匯聚而成的濕地在日光照射下顯示出絢麗多彩的顏色(6月9日無人機拍攝)。

巍巍陰山南麓,鄂爾多斯高原之北,橫臥著一條長約400公里、寬5-65公里的黃色“長龍”。它似弓弦,將滔滔黃河拉出一個大大的“幾”字彎。

這是中國第七大、也是距北京最近的沙漠——庫布其沙漠,曾經寸草不生,風沙肆虐,被稱為“死亡之海”。

幾十年來,庫布其人一代接著一代干,書寫了一部荒漠化治理的英雄史詩。

新華社記者 彭源 攝

在內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗的庫布其沙漠中,技術人員操控無人機飛播造林(7月11日攝)。

巍巍陰山南麓,鄂爾多斯高原之北,橫臥著一條長約400公里、寬5-65公里的黃色“長龍”。它似弓弦,將滔滔黃河拉出一個大大的“幾”字彎。

這是中國第七大、也是距北京最近的沙漠——庫布其沙漠,曾經寸草不生,風沙肆虐,被稱為“死亡之海”。

幾十年來,庫布其人一代接著一代干,書寫了一部荒漠化治理的英雄史詩。

新華社記者 彭源 攝

這是內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗庫布其沙漠生態太陽能光伏光熱治沙發電綜合示范地(8月1日攝)。“板上發電、板下種草、板間養殖”,目前該太陽能發電項目治沙面積達到了13.3平方公里,每年發電5億千瓦時,實現銷售收入4.5億元。其社會效益、生態效益、民生效益、經濟效益十分顯著。

巍巍陰山南麓,鄂爾多斯高原之北,橫臥著一條長約400公里、寬5-65公里的黃色“長龍”。它似弓弦,將滔滔黃河拉出一個大大的“幾”字彎。

這是中國第七大、也是距北京最近的沙漠——庫布其沙漠,曾經寸草不生,風沙肆虐,被稱為“死亡之海”。

幾十年來,庫布其人一代接著一代干,書寫了一部荒漠化治理的英雄史詩。

新華社記者 邢廣利 攝

這是內蒙古鄂爾多斯市達拉特旗的季節性河槽母花溝(8月1日攝)。通過“截伏流”等工程的實施,河槽周邊已披上了綠裝。

巍巍陰山南麓,鄂爾多斯高原之北,橫臥著一條長約400公里、寬5-65公里的黃色“長龍”。它似弓弦,將滔滔黃河拉出一個大大的“幾”字彎。

這是中國第七大、也是距北京最近的沙漠——庫布其沙漠,曾經寸草不生,風沙肆虐,被稱為“死亡之海”。

幾十年來,庫布其人一代接著一代干,書寫了一部荒漠化治理的英雄史詩。

新華社記者 張善臣 攝

工人在內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗阿木古龍產業園區為蔬菜除草(8月1日攝)。該地示范發展沙漠節水現代農業,增加了農牧民收入。

巍巍陰山南麓,鄂爾多斯高原之北,橫臥著一條長約400公里、寬5-65公里的黃色“長龍”。它似弓弦,將滔滔黃河拉出一個大大的“幾”字彎。

這是中國第七大、也是距北京最近的沙漠——庫布其沙漠,曾經寸草不生,風沙肆虐,被稱為“死亡之海”。

幾十年來,庫布其人一代接著一代干,書寫了一部荒漠化治理的英雄史詩。

新華社記者 劉磊 攝

這是內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗獨貴塔拉鎮(7月31日無人機拍攝)。

巍巍陰山南麓,鄂爾多斯高原之北,橫臥著一條長約400公里、寬5-65公里的黃色“長龍”。它似弓弦,將滔滔黃河拉出一個大大的“幾”字彎。

這是中國第七大、也是距北京最近的沙漠——庫布其沙漠,曾經寸草不生,風沙肆虐,被稱為“死亡之海”。

幾十年來,庫布其人一代接著一代干,書寫了一部荒漠化治理的英雄史詩。

新華社記者 邢廣利 攝

在庫布其沙漠中的白土梁林場沙棘林內,林場管理員鄧勝利展示沙棘樹剪枝育苗技術(8月1日攝)。當地通過種植沙棘,既解決了荒漠化問題,又幫助農牧民增收,實現了生態和經濟雙重效益。

巍巍陰山南麓,鄂爾多斯高原之北,橫臥著一條長約400公里、寬5-65公里的黃色“長龍”。它似弓弦,將滔滔黃河拉出一個大大的“幾”字彎。

這是中國第七大、也是距北京最近的沙漠——庫布其沙漠,曾經寸草不生,風沙肆虐,被稱為“死亡之海”。

幾十年來,庫布其人一代接著一代干,書寫了一部荒漠化治理的英雄史詩。

新華社記者 張善臣 攝

游客在庫布其沙漠中的內蒙古鄂爾多斯市達拉特旗響沙灣景區的沙地上蕩秋千(7月31日攝)。依托庫布其沙漠特有的自然風光和多年生態建設的成果,當地建成響沙灣、七星湖、恩格貝等生態旅游景區。近十年來,鄂爾多斯市生態旅游景區累計接待游客近1000萬人次,實現收入24.6億元。

巍巍陰山南麓,鄂爾多斯高原之北,橫臥著一條長約400公里、寬5-65公里的黃色“長龍”。它似弓弦,將滔滔黃河拉出一個大大的“幾”字彎。

這是中國第七大、也是距北京最近的沙漠——庫布其沙漠,曾經寸草不生,風沙肆虐,被稱為“死亡之海”。

幾十年來,庫布其人一代接著一代干,書寫了一部荒漠化治理的英雄史詩。

新華社記者 張善臣 攝